Функции посыльных возлагались на собак с давних времён. Греки использовали их, чтобы послать сообщения, лишь иногда, но кельты применяли для этой цели собак более часто.

Одно из первых условий пересылки сообщений собаками во время войны или гражданских волнений состояло в том, чтобы побудить животное съесть сообщение, помещённое в маленькую металлическую капсулу, тщательно смешанную с кормом, и затем послать собаку в одиночку в пункт назначения. Она следовала по определённому маршруту, которому была предварительно обучена.

Во многих случаях, собака должна была пересечь вражеские линии или прокрасться внутрь осаждённого города. Как только посыльная собака достигала пункта назначения, её убивали, чтобы найти капсулу, содержащую донесение. Метод убийства посыльного, помимо причинения зла лучшему другу человека, не позволял повторно использовать животное для дальнейших подобных действий. Таким образом, на смену этому способу постепенно приходили другие — менее жестокие.

Ещё в 500 г. в Ломбардии был учреждён «Орден собаки», как награда за отличную службу. Он предоставлялся отдельным собакам при осаде городов Ломбардии Фридрихом Барбароссой. Несколько столетий спустя испанский маркиз Санта Крус де Марсенадо рассматривал собак как средство связи между осаждёнными городами и армиями, боровшимися за снятие осады. Он также рекомендовал, чтобы собаки использовались на передовой и сопровождали солдат в разведывательных целях.

Король Фридрих Великий ввёл посыльных собак в прусской армии. Использование их в нападении, дозоре и т.д. практиковалось и ранее, но в отдельных случаях, а не как норма. Потребовались столетия для официального внедрения собак как постоянной принадлежности современных армий.

Посыльные собаки в франко-прусской войне

При осаде Парижа во время франко-прусской войны (1870 — 1871 гг.) осаждённые французы широко использовали почтовых голубей для поддержания связи с остальной частью страны. Однако большое число жертв среди птиц привело к попыткам применения других методов связи, в частности, были испытаны овчарки.

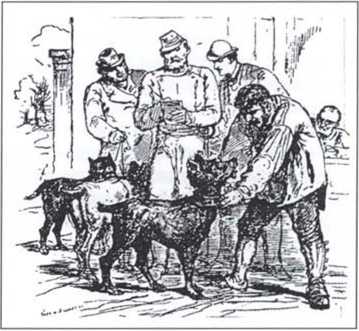

Сельский торговец месье Хурэль, который имел обыкновение посылать стада овец в Париж в сопровождении овчарки, предложил своих лучших собак для испытания.

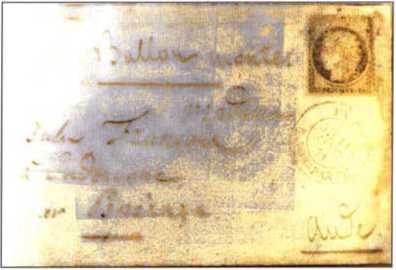

13 января 1871 г. в осаждённом Париже в Гар дю Норд он встретился с воздухоплавателем месье Ван Сеймонтье. В 3.30 утра они поднялись на воздушном шаре «General Faldherbe». Помимо двух членов команды и пяти собак, на воздушном шаре находился почтовый мешок с 60 килограммами писем.

После десяти с половиной часов полёта воздушный шар приземлился в восьми километрах от Сент-Фе-ля- Гран (департамент Жиронда), пролетев 574 километра. Из-за изменяющихся ветров расстояние оказалось длиннее, чем путь по прямой (478 километров). Люди с собаками зашли на почту в ближайшую деревню, передали письма и затем направились к Бордо, пройдя приблизительно 60 километров. Там собак снабдили специальными ошейниками для переноски сообщений в осаждённый Париж.

Затем собак отправили в Орлеан, который расположен в 88 километрах от столицы Франции. Здесь их видели в последний раз, хотя Хурэль делал всё возможное, чтобы заставить собак с сообщениями в ошейниках следовать в направлении Парижа.

По соглашению с французскими почтовыми властями Хурэлю полагалась премия в 200 франков за каждое сообщение, достигшее Парижа за 48 часов с момента его отправки. Однако он, напротив, был оштрафован на 50 франков за каждый день задержки прибытия в Париж этих сообщений…

В официальном уведомлении отделения полиции Орлеана от 13 января 1871 г. содержались информация для местного населения о роли этих собак и просьба к тем, кто мог бы их видеть, не останавливать животных, а сообщать в полицию данные о месте их встречи, направлении движения и иные подробные сведения.

Однако это обращение осталось без ответа, собак никто не встречал… После этого случая французские власти решили продолжить практику использования почтовых голубей, которые, несмотря на большие потери, доказали свою состоятельность при осаде.

Спустя десять лет после победы Пруссии над Францией немецкая армия решила включить собак как полноправных составляющих в свои ряды, в основном, в целях транспортировки.

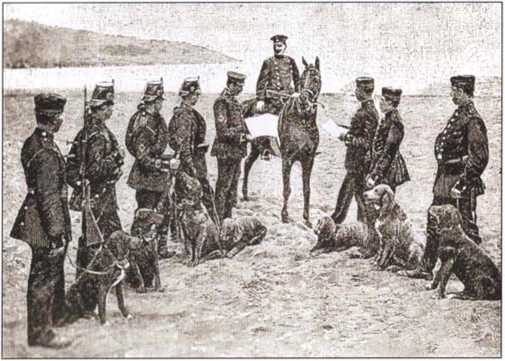

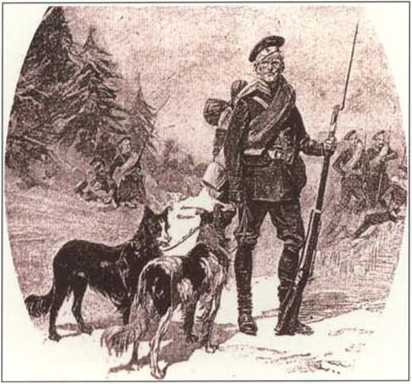

Согласно информации, опубликованной в немецком военном журнале того времени «Militar Zeitung», в каждой стрелковой роте имелись две-три собаки для участия в разведке. Каждая из них носила на шее металлический ошейник, на который прикреплялась кожаная сумка, по форме и объёму напоминающая патронташ.

Когда солдат-разведчик обнаруживал что-либо подозрительное, он делал краткие наброски на бумаге, укладывал записку в сумку на шее собаки и посылал животное на командный пост или в иной пункт назначения, достигать которого собаку предварительно обучали.

Другое использование посыльных собак в немецкой армии заключалось в переброске их от соответствующего командного поста к самой передовой или на отдельные позиции с письменными инструкциями для войсковых подразделений. Вскоре после этого в австро-венгерской армии стали использовать собак, которые участвовали в балканских войнах.

Франция и её колониальные территории

Франция использовала собак, включив их в свои войска в Алжире в 1881 — 1886 гг., как способ поддержания связи между выдвинутыми заставами в пустыне Сахара.

Во время военных маневров 1887 г. каждый полк имел в своём составе пять предназначенных для этой цели собак. В 1889 г. в Туре прошла серия военных учений. Те из них, в которых использовали собак, принесли весьма удовлетворительные результаты, и ряд отчётов был опубликован во французском военном журнале «Sciences Militaires».

В соревновании на скорость шестикилометровую дистанцию посыльные собаки преодолели за 14 минут, остановившись в пути только на минуту на водопое. В другом соревновании, по пересечённой местности, собаки одолели дистанцию за 6-7 минут.

Несмотря на удовлетворительные результаты, использование собак во французской армии постепенно прекратилось. Оппоненты утверждали, что посыльные собаки во время выполнения заданий подвергались влиянию отвлекающих факторов, а то и забывали о своей миссии, если встречали по пути кролика, зайца или другую собаку.

Италия

В 1894 г. лейтенант Панкрасио Панкрацци представил свои предложения об использовании собак в военных миссиях для высшего командования итальянской армии. Однако его предложения игнорировались, пока не вспыхнула Первая мировая война.

Россия

В ходе русско-японской войны (1904 — 1905 гг.) российская армия успешно использовала собак в военных медицинских частях. Собаки, благодаря обострённому обонянию, находили российских раненых солдат. При этом, из-за некоторого различия в запахе, раненых японцев собаки игнорировали. Собак как почтальонов использовали лишь в единичных случаях, но впоследствии их всё же стали применять в российских воинских частях и в этом качестве.

Первое фото: Франция. Ле Луаре. 1909. Почтовая тележка, запряжённая чёрной собакой, которой управляет почтальон. Раскрашенная художественная открытка. Частная коллекция.

Посыльные собаки. Часть 2. Первая мировая война

Посыльные собаки. Часть 3. Межвоенный период и Вторая мировая война

Источник:

Сальвадор Бофарулл.ИСТОРИЯ ПОЧТЫ. СОБАЧЬИ УПРЯЖКИ. Приложение к журналу «Филателия» №11,2009, ФГУП Издатцентр Марка- Москва. 2009.